HMBって何?

HMB(3-ヒドロキシイソ吉草酸またはβ‐ヒドロキシ‐β‐メチル酪酸、化学式:C5H10O3)とは、必須アミノ酸であるロイシンの代謝中間体のひとつです。

人間の体内では一日あたり0.2〜0.4グラムのHMBを作り出しています。

それ以外に、一日あたり3グラムのHMBを食事から摂取することで、

- タンパク質の分解を抑制する

- 筋肉量の増加、筋肉減少の抑制、筋肉の修復、耐久性増加

を助ける可能性があるということです。

この量は、体に取り込んだロイシンの約5~10%程度となりますので、一日あたり30~60gのロイシンを摂取する必要があります。

なお、牛肉の赤身100gに含まれるロイシンは1.5g程度ですから、単純計算で1日に2Kgの牛肉の赤身を食べないといけないことになります。

ちなみにロイシンは、肝機能向上、肝細胞の増殖・分化の正常化、血糖コントロール、タンパク質生合成の促進、筋タンパク質の維持、筋肉グリコーゲン合成・酵素活性の促進などの効果があるとされています。

| 食 品 名 | 量 | ロイシン含有量(g) |

| 牛肉・赤身 | 100g | 1.50 |

| 牛肉・レバー | 100g | 1.80 |

| 鶏肉・むね | 100g | 1.80 |

| 鶏肉・もも | 100g | 1.50 |

| まぐろ・赤身 | 刺身6切れ | 1.26 |

| たら | 1切れ | 1.30 |

| かつお節 | 1パック(5g) | 0.295 |

| 納豆 | 1パック | 0.650 |

| 高野豆腐 | 1枚 | 0.675 |

| きなこ | 大さじ2 | 0.522 |

| 鶏卵 | 1個 | 0.600 |

| ヨーグルト | 100g | 0.350 |

医薬品とサプリメント

世間に出回っているHMBは医薬品ではなく、あくまでもサプリメントです。

医薬品とサプリメントは法律で厳格に区分けされています。

その審査内容は、薬の効果、安全性、副作用、使用する量、製造方法など多岐に渡ります。

このような厳しい審査に合格した製品のみが医薬品として「効能・用法・用量」を記して販売できるのです。

一方、サプリメントは、あくまでも食品(健康食品)に分類されます。

見た目は錠剤やカプセル剤で薬のようですが、医薬品のような審査を受けていないので、効能・効果や用法・用量を表示することはできません。

あくまでも食事から取り切れなかった栄養素を補うための物なので、はっきりとその効果を体感することは難しいと思います。

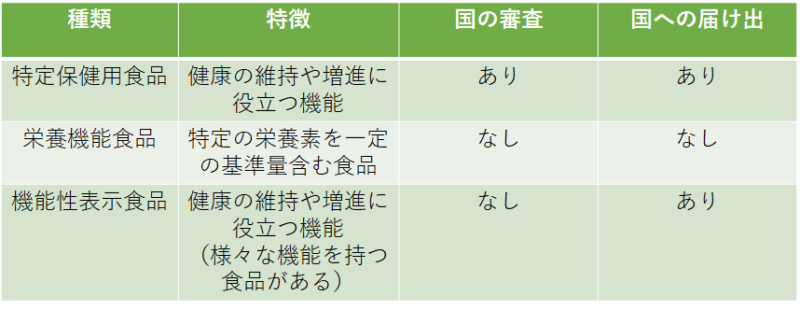

特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品

健康食品でも、いくつかの区分があり、トクホと呼ばれる特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3種類に分かれます。

特定保健用食品は、からだの生理学的機能などに影響を与える保健効能成分(関与成分)を含み、その摂取により、特定の保健の目的が期待できる旨の表示(保健の用途の表示)をする食品です。

特定保健用食品として販売するには、食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受け、許可を得なければなりません。(健康増進法第43条第1項)

栄養機能食品とは、特定の栄養を補給することが目的の商品です。

特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するものをいいます。対象食品は消費者に販売される容器包装に入れられた一般用加工食品及び一般用生鮮食品です。

栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、定められた上・下限値の範囲内にある必要があるほか、基準で定められた当該栄養成分の機能だけでなく注意喚起表示等も表示する必要があります(食品表示基準第7条及び第21条)。

また、栄養機能食品は個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度となっています。

※特定保健用食品、栄養機能食品及び機能性表示食品以外の食品に、食品の持つ効果や機能を表示することはできません。(食品表示基準第9条)

機能性表示食品制度とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる制度です。

特定保健用食品(トクホ)と異なり、国が審査を行いませんので、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。

あくまでも食品だということを忘れずに、あまり効果を期待しすぎない方がいいですね。

少なくとも、これを飲むだけでみるみる痩せるというものではありません。

副作用は、用量、用法を守り、過剰に摂取しない限りは心配しなくてもいいと思います。

市販されているHMBサプリメントには、機能性食品という記載がないものも見受けられました。

国への届け出をしていないだけなのかどうかは分かりませんが。